|

Articles et

Conseils aux Randonneurs |

Vous trouverez dans cette page un certain nombre d'articles, rédigés tout simplement par des marcheurs qui veulent partager les informations pratiques.

| Le Comportement | Lecture de carte |

| Le bâton | La veste |

| La boussole | Les Chaussures |

:L'ACCOMPAGNATEUR Il a preparé et eventuellement reconnu la randonnée prevue, Il possede une carte et le tracé de cette rando , aiisi qu'une boussole , un telephone portable , une trousse de 1er secours et eventuellement un GPS. Il pevient des eventuelles difficultés de cette rando, compte les participants et verifie si necessaire l'equipement des participants (Chaussures)

LE RANDONNEUR .

:LE RELIEF Elément de base fiable, précis, qui ne change pas et qu'il est indispensable de savoir lire couramment sur le terrain. Le relief, sur une carte, est défini par 2 représentations : - les courbes de niveau - l'estompage ou effet d'ombre

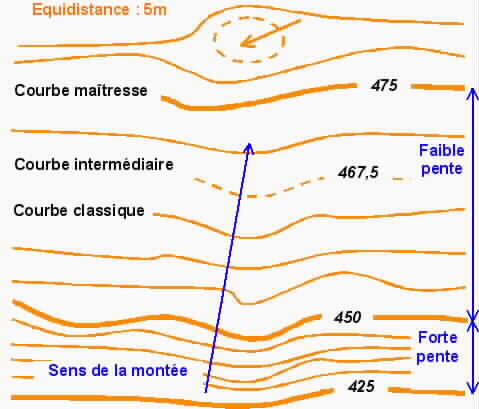

LES COURBES DE NIVEAU Les courbes de niveau, lignes fictives (inexistantes sur le terrain) relient tous les points de même altitude, découpant le relief en plans horizontaux équidistants. Tracées en orange sur les cartes, elles permettent pour un œil un peu exercé de voir la forme des sommets, les vallées, les crêtes, les cols, les pentes douces ou fortes, ... L'équidistance, distance verticale entre 2 plans horizontaux, est toujours indiquée, en marge de la carte. Elle peut différer sur les cartes IGN : 5m pour les régions peu accidentées, 10m pour les régions montagneuses, 50m pour les cartes à petite échelle. (Il peut en être autrement pour les cartes étrangères. Toujours vérifier l'équidistance dès l'utilisation d'une carte).

Pour faciliter la lecture, une courbe maîtresse, en trait fort est tracée toutes les 5 courbes. De place en place, la lecture de son altitude indiquée en orange donne le sens de montée. Pour les cartes suisses, les courbes cotées n'indiquent pas le sens de montée, mais le sens sud / nord de la carte. Rapprochées, les courbes indiquent une forte pente, éloignées, une pente faible. Dans les régions de faible pente, des courbes intermédiaires en pointillés et cotées peuvent être tracées. Cuvettes et dolines sont indiquées par une petite flèche dirigée vers le fond.

VALLON OU CRETE ? Un point important : une rivière, un torrent, une trace de ruissellement (en bleu) indique toujours une vallée, un vallon ou un thalweg. Les courbes de niveau décrivant un vallon sont en forme de V dont la pointe est vers le haut, celles décrivant une crête en V avec la pointe vers le bas. Pour bien voir apparaître le relief, il suffit de regarder une carte avec 1 ou 2 m de recul.

L'ESTOMPAGE Pour accentuer l'effet de relief, l'IGN a réalisé un estompage ou effet d'ombre, créé sur les versants SE par un soleil placé arbitrairement en haut et à gauche de la carte (au NO) et à 35° au dessus de l'horizon (situation qui ne se présente jamais). Représentation à utiliser avec précautions, des erreurs pouvant être observées.

Texte :André COUTIER

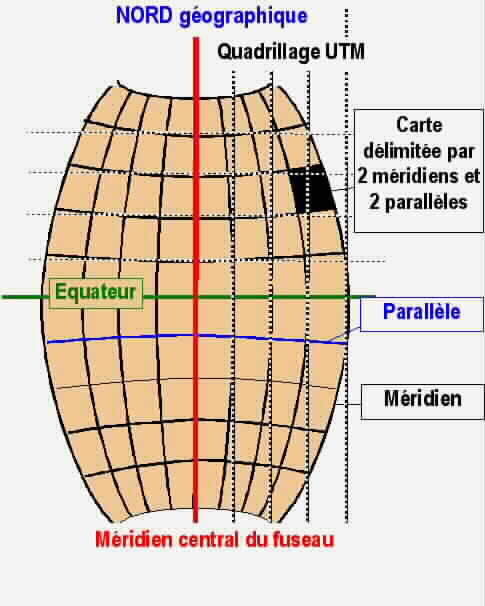

Ils sont au nombre de 3 : le nord géographique, le nord magnétique et le nord UTM. Ils sont tous différents, ils ont chacun leurs particularités et leur utilisation.

LE NORD GEOGRAPHIQUE ou nord vrai, est représenté par les méridiens terrestres, lignes fictives convergentes qui passent par les pôles, tracées sur les cartes. Les bords latéraux des cartes indiquent le nord géographique. On peut retenir 3 de ces lignes :

- Le méridien de Paris, qui passe par l'observatoire de Paris (Matérialisé de place en place par des disques de bronze dans la traversée de la capitale), utilisé jusqu'en 1914. Origine du quadrillage Lambert pour la France et des longitudes exprimées en grades (0 à 400gr). Il se situe à 2° 20' 14,025" à l'est du méridien de Greenwich.

- Le méridien de Greenwich ou international, qui passe par l'observatoire de Greenwich près de Londres. Origine des longitudes exprimées en degrés (0 à 360°) et du 0° des 60 fuseaux UTM (Universal Transvers Mercator), rotation vers l'est.

- Le méridien 180° ou méridien de changement de date.LE NORD MAGNETIQUE est le nord indiqué par l'aiguille aimantée de la boussole. Il est utilisé sur le terrain. Il a la particularité d'être en constante évolution, il varie dans le temps et diffère selon le point de situation. Pour cela, il faut faire appel à la déclinaison magnétique qui est l'angle formé par les nords géographique et magnétique. Cette indication est notée en marge de chaque carte avec la date de validité et l'évolution de l'angle. Actuellement et pour la Bourgogne, par exemple, la déclinaison est minimale et peut être négligée pour les petits déplacements. Le nord magnétique et le nord géographique peuvent être confondus.

LE NORD UTM est un nord spécifique défini par le quadrillage kilométrique UTM. C'est le système de repérage pour GPS (Global Positioning System ), tracé en bleu sur les nouvelles cartes 1/25000 de l'IGN. Ce quadrillage est rattaché à chacun des fuseaux de la projection UTM (60 fuseaux de 6°) le nord UTM ne se confond avec le nord géographique qu'avec le méridien central, de tangeante du fuseau considéré. Il n'est pas utilisé pout l'orientation en randonnée. le quadrillage l'est pour définir une position GPS

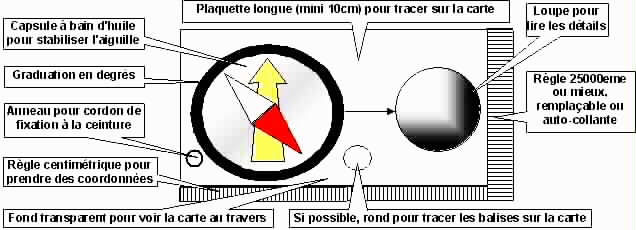

Bien des randonneurs arrivent dans nos stages avec des boussoles inadaptées à l'orientation en randonnée pédestre.

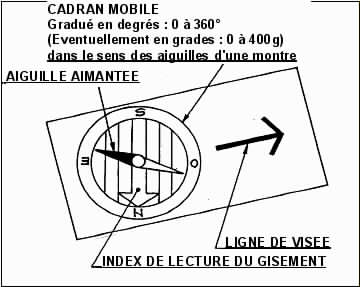

Instrument basique du randonneur, la boussole s'avère être un accessoire curieusement difficile à trouver en magasin, si l'on souhaite un outil efficace et dépourvu de gadgets. Nombre de boussoles dites "professionnelles" sont proposées, totalement inadaptées à notre utilisation en randonnée. Choisissez un modèle de bonne marque, en respectant le croquis ci-dessus pour faire votre apprentissage de l'orientation. Vous trouverez ce matériel à la boutique IGN Dijon, en magasins de sports ou chez les opticiens. Plus tard, si vous partez en expédition, ou si vous souhaitez faire des relevés très précis de position de sites, vous devrez opter pour une boussole dite "de visée" ou "à miroir".

MARCHE A LA BOUSSOLE, A L'AZIMUT. Pilotage sans visibilité". Déplacement suivant un itinéraire déterminé sans repère naturel d'orientation : de nuit, dans le brouillard ou en forêt. Dans ce cas le déplacement se fait à l'aide de la boussole. Pour cela il faut déterminer un angle de marche, c'est à dire l'angle formé par la direction souhaitée et le nord magnétique (azimut magnétique) qui pour de courts déplacements en Bourgogne et même en France peut être confondu avec le nord géographique (méridien).

Ø Placer la carte sur un plan horizontal. Il n'est pas nécessaire d'orienter la carte.

Ø Joindre par une ligne droite le point de départ et le point d'arrivée. (Dessin 1)

Ø Faire coïncider le bord de la boussole avec cette ligne, la ligne de visée de la boussole dans la direction à suivre. Ne pas s'occuper de l'aiguille aimantée. (2)

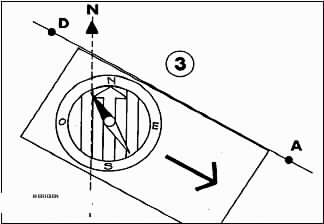

Ø En tournant le cadran mobile, mettre en parallèle les méridiens de la carte, lignes nord-sud (Ne pas utiliser le quadrillage kilométrique UTM en bleu sur les nouvelles cartes IGN) et l'index de lecture de gisement de la boussole, nord vers le nord de la carte. Ne pas s'occuper de l'aiguille aimantée. (3)

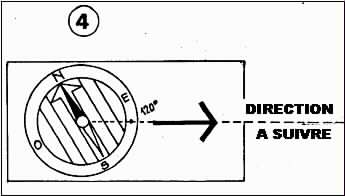

Ø La boussole est ainsi "réglée". Ne plus toucher au cadran mobile. La boussole tenue en main, horizontalement, faire coïncider l'aiguille aimantée et l'index de lecture de gisement. La ligne de visée indique la direction à suivre. (4) André COUTIER.

Nouveau compagnon du marcheur, le bâton de randonnée s'impose sur les sentiers. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faudra sans hésiter utiliser la paire plutôt qu'un seul.

En quelques années, le bâton de randonnée est devenu un accessoire très apprécié. L'avènement du bâton télescopique facile à ranger le long du sac quand il n'est pas utilisé explique cet engouement. Utilisés par deux, ils améliorent l'équilibre en terrain accidenté, soulagent le poids du corps à la montée et encore plus à la descente. Les articulations apprécient, en particulier les genoux. Ils peuvent également dépanner dans de multiples situations : piquets de tente ou de corde à linge, attelle…etc.

Tout n'est pas parfait cependant. L'accroche dans les éboulis ou sur sol rocheux reste aléatoire. La solidité qui a bien progressé ne les rend pas incassables. Choisissez de préférence des modèles spéciaux adaptés à la randonnée, plus robustes, dotés de poignées ergonomiques munies de bonnes dragonnes et équipés des rondelles comme pour le ski (bien utiles en terrain meuble).L'entretien

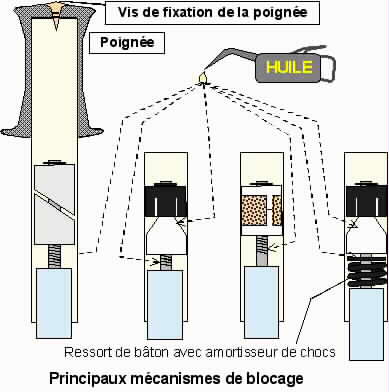

Il est nécessaire de démonter les bâtons de temps à autre pour maintenir un bon fonctionnement. Nettoyez l'intérieur du tube avec un chiffon imbibé d'alcool et un émerillon pour retirer l'oxyde d'aluminium. Déposez une petite goutte d'huile sur la vis de blocage et sur le cône d'écartement pour les bâtons qui en sont dotés. Faites manœuvrer plusieurs fois puis essuyez le surplus.

Aucune goutte superflue ne doit couler dans le tube.

Si le bâton est grippé (après avoir été rangé humide par exemple), démontez la poignée et versez de l'huile dégrippante dans le tube. Attendez quelques heures, puis démontez, dégraissez l'ensemble complètement, et remontez votre bâton. Attention, les mécanismes sont parfois très ajustés et le démontage doit se faire avec précautions pour ne pas les endommager.LA VESTE DE RANDONNEE

Il pleut, il vente… quelle veste choisir ? Une veste de randonnée répond à 3 objectifs : couper le vent, protéger de la pluie, évacuer la transpiration

Ces trois qualités d'importances variables en fonction de l'utilisation souhaitée et de la saison, dépendent directement non seulement du tissu utilisé, mais de la qualité et du soin des traitements qui lui sont appliqués. La plus forte condensation se produit lors des journées chaudes et pluvieuses, alors que la veste est utilisée fermée pour se protéger. L'évacuation de la transpiration, très importante dans ces conditions, ne pourra se faire qu'avec un maximum d'ouvertures, quel que soit le matériau utilisé. L'utilisateur devra donc bien veiller à leurs présences. Les plus classiques sont les suivantes :

- Chevauchement de tissus sur la poitrine et dans le dos.

- Fermetures zipées sous les bras.

- Bas de manches réglables sans élastique.Mais en quelle matière la choisir ?

Le nylon imperméabilisé : Un choix important de vêtements, du coupe-vent de dépannage à la veste robuste est proposé. Léger, économique le nylon doit son imperméabilité à la qualité de l'enduction protectrice. Une membrane microporeuse* complémentaire peut être un plus important, surtout si elle est laminée sous le tissu extérieur (Formule la plus coûteuse ayant l'inconvénient de diminuer la souplesse du tissu).Le coton et le polyester : Des matériaux robustes, agréables, respirants, de prix abordables, qui peuvent être imperméabilisés très efficacement à l'aide de cire sans perdre leur respirabilité. (Rayons pêche / chasse / équitation). Il existe là aussi des versions avec membranes microporeuses complémentaires, mais le coût est souvent très élevé.

Les cirés et le plastique : Les seuls véritables protections de longue durée contre la pluie, mais sans aucune évacuation de la transpiration. L'importance des ouvertures de ventilation est donc primordiale.

Que mettre sous ma veste ?

Chemises et tee-shirts en fibres synthétiques permettront un transfert de la transpiration vers l'extérieur. La meilleure des vestes "respirantes" ne donnera pas satisfaction sans respecter cette condition. Pulls en fibres polaires (les vraies !) ou en bonne laine apportent la chaleur nécessaire en hiver.LES VRAIS VETEMENTS DE PLUIE : Une veste de randonnée devant évacuer la transpiration n'est pas forcément 100% imperméable. On peut la recouvrir par forte pluie d'une cape.

Seul vêtement étanche, le ciré garde la transpiration. A choisir suivant les conditions météo. Un parapluie sera aussi un excellent complément. De plus, il abrite les lunettes, permet de déplier ou replier une carte, d'ouvrir un topoguide, de soigner un blessé ou de manger son casse croûte au sec !LES MEMBRANES MICROPOREUSES*

Solution miracle pour bien des vendeurs, ces matériaux qui d'une marque à l'autre donnent des résultats très différents ne sont pas forcément la panacée. Le nombre de couches souvent spécifié sur les étiquettes ne signifie pas que le produit est appliqué en plusieurs épaisseurs. Il correspond à l'addition de toutes les couches de matières laminées ensemble constituant le tissu final. Exemple : 3 couches = 1 nylon extérieur + une membrane microporeuse + une doublure intérieure laminés ensemble.

Bien utilisées, ces membranes ou enductions peuvent apporter un plus indéniable. Mal utilisées, elles n'ont qu'un intérêt publicitaire. Leurs qualités coupe-vent sera également un atout dans des accessoires aussi simples qu'un bandeau ou un bonnet..

De manière générale, leurs capacités à évacuer la transpiration en améliorant l'imperméabilité seront aussi d'un grand intérêt dans les guêtres, les sur-pantalons et les ponchos (Une prochaine rubrique expliquera les problèmes rencontrés avec les chaussures).

* Nous regroupons sous cette appellation les membranes microporeuses et les enductions diverses disponibles sous de nombreuses marques.Et quand il gèle ???

Si la température passe sous zéro degré, une veste en coton ou polyester est idéale. Les nordiques ne s'y trompent pas en utilisant ces matériaux. Pas de soucis d'imperméabilité puisqu'il ne pleut plus, mais toujours le même besoin impératif d'évacuer la transpiration. Le recours à une membrane microporeuse est dès lors inutile.

(Il faut signaler que la condensation qui gèle en les traversant, peut boucher les pores des membranes. C'est la raison pour laquelle on ne les utilise pas dans la construction de tentes).POURQUOI VOS CHAUSSURES EQUIPEES DE MEMBRANES "IMPERMEABLES" PRENNENT-ELLES L'EAU ?

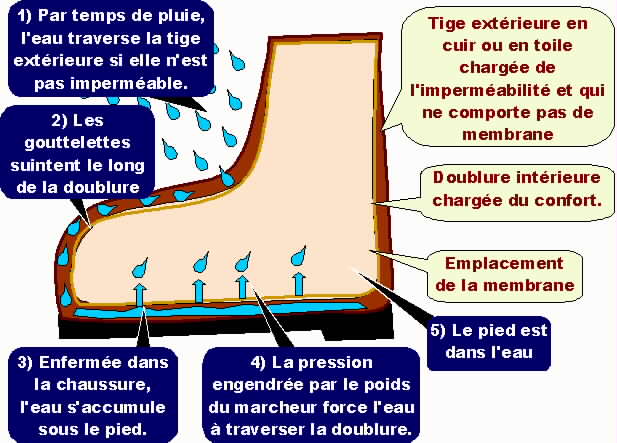

De nombreux randonneurs se plaignent du manque d'efficacité des membranes "miraculeuses" qui équipent aujourd'hui un grand nombre de chaussures et sont sensées protéger de l'humidité.

Pour comprendre cette inefficacité, il faut rappeler le principe de base de construction d'une chaussure composée de trois éléments principaux :

- Une semelle en caoutchouc ou en plastique étanche.

- Une doublure de confort à l'intérieur.

- Une tige extérieure protégeant des chocs et de l'humidité tout en maintenant la cheville.Cette dernière et elle seule, qu'elle soit en cuir ou en toile, se charge d'arrêter l'eau de pluie, tout en laissant passer la transpiration. Or, les fameuses membranes sont accolées à la doublure intérieure. Leur action protectrice n'agit donc que quand la chaussure a déjà pris l'eau ! Cette eau emprisonnée entre la semelle étanche et la membrane microporeuse, finit sous la pression engendrée par le poids du marcheur, par traverser la doublure et inonder le pied. Le phénomène peut être aggravé par les mousses intercalaires jouant alors le rôle d'éponge et par l'effet de mèche. (Effet identique à celui produit par un sucre piqué debout sur une mince flaque d'eau). De plus, la membrane recouverte d'eau perd en partie sa capacité d'évacuation et enferme la transpiration. Lors d'une courte randonnée, il reste possible que l'humidité ne termine pas son parcours interne, laissant l'impression d'une certaine efficacité. L'eau n'en est pas moins enfermée dans les épaisseurs de la chaussure.

L'imperméabilité durable de ce type de chaussure est donc, comme pour toutes les autres, uniquement liée à la qualité des matériaux extérieurs, à leur traitement, à leur entretien et non pas à la présence d'une membrane microporeuse.